„Gisela und Walter Baumfalk gehören zu dem Kreis deutscher Keramiker, die aufbauend auf eine fundierte handwerkliche Lehre sich technische Perfektion erarbeitet haben. Darüber hinaus verfügen sie über ein unangelerntes, natürliches, künstlerisches Empfinden.“1

Seit Ende der 1960er Jahre stellten Gisela und Walter Baumfalk in ihrer Töpferei in Jever Keramiken her, die überregional Beachtung fanden. Im März 2023 beendete das Ehepaar Baumfalk seinen Werkstattbetrieb und schenkte dem Schlossmuseum Jever eine Auswahl seiner besten Werke. Hierbei handelt es sich um kunsthandwerkliche Gebrauchskeramik sowie dekorative Objekte. Allen Stücken gemeinsam ist eine individuelle Ausstrahlung, die ihnen maßgeblich die seitens des Künstlerpaares selbst entwickelten Glasuren verleihen.

Auf den folgenden Seiten wird das im Schlossmuseum Jever befindliche Schenkungskonvolut der Töpferei Baumfalk – die Sammlung Baumfalk – vorgestellt.

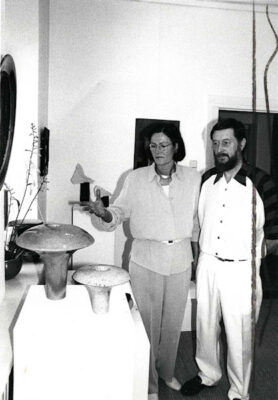

Impressionen aus dem Verkaufs- und Schauraum des Künstlerpaares Baumfalk

Impressum

Konzept, Texte und Fotos

Dr. Antje Zborowski

„Im Gegensatz zu anderen Kunsthandwerkerehepaaren legen beide Wert auf Gemeinsamkeit. Sie sagen: ‚Grundsätzlich ist unsere Keramik Resultat gemeinsamer Überlegung und Ausführung‘. Mit diesem Satz sagen sie viel über ihre Arbeit und beugen zugleich den bei Partnern naheliegenden Abgrenzungsversuchen vor.“1

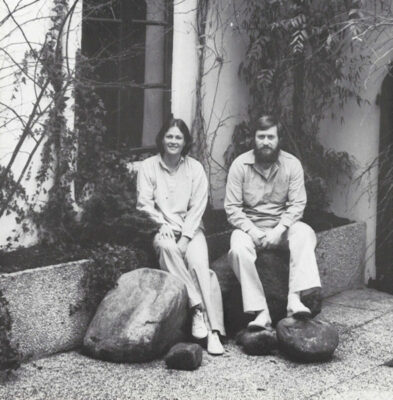

Als Gisela und Walter Baumfalk im Jahr 1969 in Jever die „Töpferei Baumfalk“ gründeten, waren beide bereits fachkundige Keramiker. Gisela Baumfalk (*1938 in Hildesheim) hatte nach einem Studium an der Werkkunstschule Münster und einer Werkerzieherausbildung mit anschließendem Schuldienst ein Studium an der Hochschule für Gestaltung in Bremen mit dem Examen in Plastik/Design abgeschlossen. Walter Baumfalk (*1943 in Jever) war als Kunst- und Werkerzieher gleichfalls im Schuldienst tätig gewesen und hatte sich außerdem als Kursleiter für Keramik in Hannover engagiert.

Die Werkstatt in Jever diente beiden Kunsthandwerkern als Ort des intensiven Austauschs und konstruktiven Miteinanders. Sie war ihnen sowohl Arbeitsstätte als auch Ausstellungsraum. Zudem wurden ihre Werke in regionalen, nationalen und internationalen Einzel- und Gruppenausstellungen gezeigt. U.a. waren sie auf der 1978 in London organisierten Exposition „Modern German Ceramics“ vertreten, die sie als zeitgenössische Repräsentanten einer traditionsreichen deutschen Keramikkunst vorstellte. Die Anerkennung im Inland dokumentierte die Verleihung des Förderpreises des Landes Niedersachsen für das gestaltende Handwerk im Jahr 1980. Heute befinden sich Arbeiten des Keramiker- und Künstlerpaares Baumfalk in sowohl privaten als auch öffentlichen Sammlungen.

Das Künstlerpaar Gisela und Walter Baumfalk

„Der Töpfer-Keramiker sieht seinen Aufgabenbereich in der Herstellung gedrehter, aber auch aufgebauter Gefäßkeramik und der Herstellung freier Objekte mit einem oft hohen künstlerischen Anspruch. Nicht die Serie, sondern das Unikat, das erlesene Einzelstück als Gefäß oder als Objekt ist sein Aufgabengebiet. Das ständige Forschen nach weiteren technischen Möglichkeiten und das Erproben auch experimenteller Formen gehört zu seiner täglichen Arbeit.“1

Das Arbeitsgebiet Gisela und Walter Baumfalks umfasste unterschiedliche Kategorien: Gefäßkeramik, gebaute Objekte, Reliefs und Wandgestaltungen sowie Bau-Keramik. Mit Ausnahme der Bau-Keramik sind diese Kategorien in der Sammlung Baumfalk vertreten.

Die Einordnung der Objekte des Konvoluts in die entsprechende Kategorie wurde seitens der Künstler vorgenommen, die desgleichen den jeweiligen Objekttypus, das Material, die Brenntechnik und die Glasur beschrieben.

1 Die Niedersächsischen Staats- und Förderpreise für das gestaltende Handwerk 1980Förderpreis. Förderpreis des Niedersächsischen Ministers für Wirtschaft und Verkehr 1980: Gisela und Walter Baumfalk, Keramik, o.O., o.J., o.S.

„Das Schaffen der beiden Keramiker ist gekennzeichnet durch technische Disziplin, formale Sicherheit und Sensibilität. Kraftvolle Jugendlichkeit und Experimentierfreude werden es lohnen lassen, Gisela und Walter Baumfalk im Auge zu behalten.“1

Seit den 1960er Jahren verwendeten Gisela und Walter Baumfalk Ton sowie Steinzeug, das mit Einschlüssen durchsetzt bzw. schamottiert sein konnte. Nach 1970 kam in steigendem Maße Porzellan hinzu. Des Weiteren wurden im Laufe der Zeit Pyritton und sog. englische Massen zu wiederkehrenden Materialien für die Baumfalk’schen Arbeiten.

Parallel erweiterte das Keramikerpaar seine Brenntechnik. Anfänglich dominierte das oxidierende Brennen, d.h. das Brennen unter Sauerstoffüberschuss den Fertigungsprozess. Bereits in den 1970er Jahre aber brannten sie auch in dann stetig zunehmendem Maße mit dem reduzierenden Verfahren, in dessen Verlauf der Sauerstoffgehalt im Brennofen kontrolliert verringert wird. Dieses variierende Arbeiten entsprach der Experimentierfreude beider Keramikkünstler, da mittels des Sauerstoff- oder Kohlenstoffüberschusses das jeweilige Brennverfahren Einfluss auf die Entwicklung von Textur und Farbe der Glasur nimmt.Weil Gisela und Walter Baumfalk mit selbstentwickelten Glasuren, die häufig auf Metalloxidmischungen basierten, arbeiteten, war diese technische Breite des Herstellungsprozesses nur konsequent. Ihre Glasuren, die durch Tauchen, Übergießen und/oder Spritzen auf die Objekte aufgetragen wurden und sowohl einzeln als auch in Kombination Anwendung fanden, waren in ihrem Falle mehr als ein notwendiger Überzug, der den keramischen Scherben haltbar, robust, wasserfest und somit gebrauchsfähig machte. Ihre Glasuren entwickelten sich zum spezifischen Ausdrucksmittel im kreativen Gestaltungsprozess beider Keramiker – „Alle Glasuren, die sie verwenden, von der Struktur wie von der Farbigkeit her, sind bei ihren Arbeiten nicht selbstgefälliger ‚Überzug‘, sondern formaler Abschluß.“2

In der Sammlung Baumfalk sind eine Reihe von Glasurarten, -effekten und -zusätzen wiederkehrend anzutreffen.

1 Die Niedersächsischen Staats- und Förderpreise für das gestaltende Handwerk 1980Förderpreis. Förderpreis des Niedersächsischen Ministers für Wirtschaft und Verkehr 1980: Gisela und Walter Baumfalk, Keramik, o.O., o.J., o.S.

2 Ebd.

Vase („Kelch“), 1996

Weißes Steinzeug, türkisblaue Feldspatglasur

H: 13,5 cm, D: 10 cm

Vase („Kelch“), 1996

Weißes Steinzeug, türkisblaue Feldspatglasur

H: 13,5 cm, D: 10 cm

Detailaufnahme

Vase, 1984

Porzellan, Fruchtform mit gezupftem Rand, helle Ascheglasur

H: 13,5 cm, D: 16,5 cm

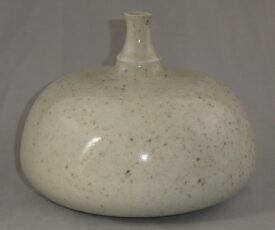

Vase, 1984

Porzellan, Fruchtform mit gezupftem Rand, helle Ascheglasur

H: 13,5 cm, D: 16,5 cm

Detailaufnahme

Flasche, 1993

Porzellan, Seladonglasur mit unglasierter Nut

H: 21,5 cm, D: 5 cm

Detailaufnahme

Vase („Väschen“), 1979

Porzellan, montiert, grüne Kristallglasur mit Ausscheidungen

H: 9 cm, D: 11 cm

Vase („Väschen“), 1979

Porzellan, montiert, grüne Kristallglasur mit Ausscheidungen

H: 9 cm, D: 11 cm

Detailaufnahme

Dose, undatiert

Weißes Steinzeug, grau-grünes Schuppenkrakelee

H: 8,5 cm, D: 10 cm

Detailaufnahme

Vase („Zylinder“), ca. 1969

Roter Ton, helle Feldspatglasur mit Angüssen

H: 14,5 cm, D: 7,4 cm

Vase („Zylinder“), ca. 1969

Roter Ton, helle Feldspatglasur mit Angüssen

H: 14,5 cm, D: 7,4 cm

Detailaufnahme

Vase („Kelch“), 1983

Weißes Steinzeug, gezupfter Rand und montiert, helle Ascheglasur mit Eisenoxid am Rand

H: 13,5 cm, D: 7 cm

Vase („Kelch“), 1983

Weißes Steinzeug, gezupfter Rand und montiert, helle Ascheglasur mit Eisenoxid am Rand

H: 13,5 cm, D: 7 cm

Detailaufnahme

Feldspatglasur

Eine auf dem Mineral Feldspat basierende Glasur. Als Beimengung senkt Feldspat den Schmelzpunkt und somit die nötige Brenntemperatur. Desgleichen nimmt es Einfluss auf die Farbentwicklung der gleichfalls beigemengten Metalloxide.

Ölfleckglasur

Mit dunkler Farbgebung sowie seidenmatten schillernden Flecken erzeugt diese Glasur den optischen Eindruck von Ölflecken auf der Keramik. In Abhängigkeit von jeweiliger Zusammensetzung und Art der Glasur entstehen oft singuläre Oberflächenwirkungen.

Tenmokuglasur

Abgeleitet von der Bezeichnung für japanische Keramikware, die ihrerseits chinesische Keramik nachahmen sollte, steht der Name dieser Glasur für eine glänzende dunkle Oberfläche auf Basis von Eisenoxid. Die jeweilige Farbschattierung kann von einem tiefen Braun bis zu scheinbarem Schwarz reichen.

Ascheglasur

Wesentlicher Bestandteil dieser Glasur ist Asche organischen (pflanzlichen oder tierischen) Ursprungs, die im Verbund mit weiteren Beimischungen mit dem keramischen Trägermaterial reagiert und sowohl das Farb- als auch das Effektergebnis beeinflusst. Maßgeblich sind die spezifische Zusammensetzung der Asche und das Brennverfahren.

Seladonglasur

Ausgehend von China, wo der spezifische Farbton entwickelt wurde, erlangte diese Glasur rasch große Popularität in Asien und weit darüber hinaus. Nunmehr bezeichnet Seladon einen jeweilig changierenden jadegrünen Farbton, der durch einen geringen Eisenoxidanteil in einer transparenten Grundglasur entsteht.

Kristallglasur

Die Kristallglasur ist eine Effektglasur, die mittels während des Brennens entstehender und dann abkühlender Kristalle in der Glasur ihre Wirkung erzielt. Da das Ergebnis von der jeweiligen Struktur, Größe und Farbe der Kristalle abhängt, die ihrerseits durch Beimischungen sowie Brennbedingungen bedingt sind, entstehen einzigartige Effekte.

Krakelee

Auch das Krakelee ist als Netz aus feinen und feinsten Haarrissen ein Glasureffekt. Durch Alterung, mechanische Einwirkung oder Umwelteinflüsse kann er im Laufe der Zeit auftreten. Da er im Herstellungsprozess auf unterschiedlichen Ausdehnungseigenschaften von keramischem Trägermaterial und Glasur basiert, kann er ungewollt durch fehlerhafte Brennbedingungen entstehen, zugleich jedoch gewollt durch die entsprechende Lenkung des Brennprozesses erzeugt werden.

Anguss

Oberflächenstrukturen oder Farbkontraste entstehen durch das Aufbringen eines mit Farbpigmenten oder Metalloxiden versetzten (Ton-)Schlickers, der auf den ungebrannten oder halb gebrannten Scherben aufgetragen, getrocknet und anschließend gebrannt wird. Die Intensität des resultierenden Struktur- und/oder Farbeffekts kann durch eine (transparente) Glasur verstärkt werden.

Eisenoxid

Eisenoxid kann Bestandteil des Tons sein, wird zumeist jedoch zu Zwecken der Farbgebung den Glasuren beigemengt. Sowohl in reduzierendem als auch oxidierendem Brennverfahren entwickeln sich in Abhängigkeit von der Konzentration des Metalloxids sowie den jeweiligen Brennbedingungen unterschiedliche Farbtöne von zumeist Grau bis Braun.

Kupferoxid

Kupferoxid findet primär als Farbpigment Einsatz. Je nach Brennsituation entstehen grüne Farbtöne (oxidierendes Brennen) oder auch rote Schattierungen (reduzierendes Brennen). In spezifischen Zusammensetzungen sind sogar Türkis- oder Blaunuancen möglich.

Titanoxid

Seiner zweifachen Wirkung wegen findet Titanoxid Verwendung. Dank der hohen Deckkraft kann es als Pigment ein brillantes Weiß hervorbringen. Aufgrund der Fähigkeit zur Lichtstreuung dient es ebenso der gewollten Trübung von Glasurfarben, die sich als Opazität der Oberfläche in Farbe und Textur zeigt und Folge eines Kristallisierungsprozesses während der Abkühlphase ist.

„Die dem Töpfer gegebene Möglichkeit, aus erdiger Masse, aus Ton, Wasser und Feuer die Metamorphose einer Gesteinsmaterie herbeizuführen, räumt ihm, dem Töpfer, im Kreise der Kunsthandwerker eine Sonderstellung ein. Handwerker und Künstler zu sein bedeutet eine permanente Auseinandersetzung mit dem innersten Wesen dieses Handwerks, mit dem Material und der Gestalt.“1

Die Objekte der Sammlung Baumfalk wurden seitens der Künstler nicht nur betreffs Kategorie, Typ, Material, Brenntechnik und Glasur beschrieben, sondern desgleichen hinsichtlich deren Entstehungszeitraumes – zumeist auf das Jahr genau – datiert. Infolgedessen lässt sich eine Chronologie des handwerklichen und künstlerischen Schaffens Gisela und Walter Baumfalks erstellen.

1 Die Niedersächsischen Staats- und Förderpreise für das gestaltende Handwerk 1980Förderpreis. Förderpreis des Niedersächsischen Ministers für Wirtschaft und Verkehr 1980: Gisela und Walter Baumfalk, Keramik, o.O., o.J., o.S.